সন্তোষ গুপ্ত : দূরের বাতিঘর

দীপংকর গৌতম || রাইজিংবিডি.কম

দীপংকর গৌতম : কাজের মধ্য দিয়ে যারা বেঁচে থাকেন সন্তোষ গুপ্ত তেমনি, আদর্শের এক বাতিঘর। বহুমাত্রিক প্রতিভাধর এই ব্যক্তিত্বের বিচরণ ছিল শিল্পকলার পুরো প্রান্তরজুড়ে।

বিভিন্নজনের বিভিন্ন সময়ে লেখায় সন্তোষ গুপ্তের বর্ণিল কর্মজীবনের সামগ্রিক পরিচয় পাওযা যায়। তার জীবন সংগ্রাম, পরিবার, লেখাজোখার পাশাপাশি তার সময় ও প্রতিনিধিত্বশীল সব মানুষদেরও দেখতে পাওয়া যায় তার জীবন ও সময় পাঠ করলে। যার মধ্যে ব্যাপ্ত রয়েছে তার সময়কাল, সংস্কৃতি ও রাজনীতি। আপোসহীন ও সময়ের সঙ্গে লড়ে যাওয়া সন্তোষ গুপ্ত সততা নিষ্ঠা ও মূল্যবোধের দিক থেকে এখনও এক বাতিঘর। তিনি ছিলেন তার কালের এক খণ্ডচিত্র।

খ্যাতিমান সাংবাদিক ও অসম ব্যক্তিত্বের অধিকারী সন্তোষ গুপ্তের সঙ্গে আমার কবে পরিচয় হয়েছিল ঠিক মনে নেই। তবে প্রথমে দৈনিক সংবাদে গিয়ে যা দু-একটা কথা বলেছিলাম। সন্তোষ গুপ্ত যে টেবিলে বসতেন তার পরিসর ছিল বিশাল। প্রচুর কাগজে ভরা বললেও ভুল হবে। কাগজের স্তুপের মধ্যে বসে লিখতেন তিনি। এডিট করতেন চিঠিপত্র ও উপসম্পাদকীয় ইত্যাদি। ‘মুক্ত আলোচনা’ নামে সংবাদে একটা পাতা সম্পাদনা করতেন তিনি। একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। মুক্ত আলোচনায় আমি সুসং-দুর্গাপুর ঘুরে এসে ওখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংগ্রাম এবং আদিবাসী গারোদের জীবন-সংস্কৃতি-রিচুয়াল নিয়ে ধারাবাহিক একটা লেখা লিখলাম। লেখার শিরোনাম ছিল ‘সুসং-দুর্গাপুর পথ থেকে পথে’। লেখাটার খুব সাড়া পাচ্ছিলাম। একদিন এক অ্যাডভোকেট একটা চিঠি লিখে একটা তথ্যকে নাকচ করে দিয়েছিলেন। সন্তোষ গুপ্ত প্রতিটি লেখা ভালো করে এডিট করে ছাড়তেন। ওই ভদ্রলোকের চিঠি পাওয়ার পর তিনি চিঠি ছাপলেন এবং নিচে তার বক্তব্য জুড়ে দিলেন। এভাবে সাত কিস্তি জবাবের পর লেখা যুদ্ধ সাঙ্গ হলো। তার মধ্য দিয়ে সংবাদের নেত্রকোনা অঞ্চলের পাঠকেরা অন্তত জেনেছিলেন যে নেত্রকোনা অঞ্চলের প্রত্মতত্ব, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয়ে সন্তোষ গুপ্তের ধারণা কতো প্রখর। অনিরুদ্ধ’ কলাম লেখা এই মনীষীর কাছে যেতে যেতে এক সময় অফিস থেকে বাসায় যাওয়া শুরু হয়। মনের অজান্তেই আমি তার পরিবারের একজন হয়ে উঠি। এমনও সপ্তাহ গেছে যে সপ্তাহে প্রতিদিন গল্প-আড্ডা শেষ করে তার ছোট ছেলে খ্যাতিমান ব্যাংকার প্রিয়তোষ গুপ্তের সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে বাসায় চলে আসতাম। তার কথা শুনতে শুনতে শুনতে রাত গভীর হয়ে যেতো। মাঝে মধ্যে বাইরে আসতেন সিগারেট খেতে। সে সময়ও চলতো আড্ডা। তার মধ্যে খেয়াল করতাম তার পড়াশুনার বিস্তৃত ক্ষেত্র। যা সবই তিনি মনে রাখতে পারতেন।

তিনি জানতেন না এমন বিষয় নেই। তার কাছে একদিন একটা গল্প শুনেছিলাম আজ সেটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। সন্তোষ গুপ্ত চাকরি করতেন জেলে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। মানুষের ধারণাটা এমন পর্যায়ে সরকার প্রচার করেছিল যাতে মনে হতো কমিউনিস্টরা তক্ষক বা সাপ জাতীয় প্রাণী। এরা দিনে ঘুমায় আর রাতে বের হয়। জেলে কোনো কমিউনিস্ট পার্টির নেতা গেলে তাকে দেখতে লোকের ভিড় জমে যায়। উঁকি দিয়ে সবাই দেখে কমিউনিস্টরা দেখতে কেমন। পরে সাধারণ মানুষ দেখে সবাই হতাশ হতো। এমন সময় সন্তোষ গুপ্ত সরকারি চাকরিরত অবস্থায় গোপন কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। থাকতেন তাঁতিবাজারে মাকে নিয়ে। একদিন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের মিটিংয়ের দিন ধার্য হলো সন্তোস গুপ্তের বাসায়। গোয়েন্দা বিভাগ বিষয়টি জেনে ফেলেছিল। ফলে মিটিং শুরু হলেই পুলিশ ঘিরে ফেলে বাসাটি। অন্য নেতাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয় সন্তোষ গুপ্ত। তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলে একদিন খবর গেল জেলার সাহেব কমিউনিস্টদের দেখতে আসবেন। সব কমিউনিস্টদের এক সারিতে দাঁড় করানো হলো। জেলার একে একে সবাইকে দেখে সন্তোষ গুপ্তের সামনে এসেই ভড়কে গেলেন। যে সরকার কমিউনিস্টদের ভয় পায়, ভয়ঙ্কর মনে করে সে সরকারের কর্মচারী কমিউনিস্ট? সন্তোষ গুপ্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও সন্তোষ তুমিও কমিউনিস্ট?

সন্তোষ গুপ্ত’র কথা শুনলে প্রথমে যে কারো মনে হতো তিনি বুঝি কাঠখোট্টা। কিন্তু শিশুর মতো সরল ছিল বহুমাত্রিক মেধাবী এই মানুষটি, ছিল শিশুর মতো সরল-সহজ-জ্ঞানী। লেখালেখিতে তার খ্যাতি আসে শুধু কবিতায়, প্রথমদিকে। আধুনিক কবিদের কাব্য বিচারে তার কবিতা অনন্য। কিন্তু পরে প্রবন্ধ সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। সন্তোষ গুপ্তের বই ‘ইতিহাস আমাদের দিকে’, ‘সমাজতন্ত্রের অন্য ইতিহাস’, ‘স্মৃতি-বিস্মৃতির অতলে’ এবং চিত্রকলার সমালোচনাসহ বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চা করেছেন তিনি। আপাত অর্থে ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে দাঁড়ানো এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সম্পর্কে তার মতামত অনেকটা বদলে গেলেও অকপটে তিনি তা বলে গেছেন। তার বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত থাকবে, এটাই তো বাস্তব। কিন্তু মতপ্রকাশে তিনি কুণ্ঠা করতেন না, যে কারণে একজন জেলখাটা তুখোড় কমিউনিস্টের লেখায় আমরা দেখি ভিন্ন সুর। সন্তোষ গুপ্তের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন :

‘অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের মৌলিক পার্থক্য হলো মার্কস রাজনীতিকে তাঁর দর্শনের অপরিহার্য অংশ করেছেন। লেনিন তাঁর অনুসরণে দৃঢ় সংগঠন ও কঠিন নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োগ করে বলশেভিক পার্টি গড়ে তোলেন। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় বলশেভিক পার্টি, যা পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে পরিচিত। সমাজ পরিবর্তনের জন্য সর্বহারা একনায়কত্বের ধারণা প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিপরীত। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কমিউনিজমের পার্থক্য হলো প্রথমটি ভাববাদী ও দ্বিতীয়টি পরলোক নিরীশ্বরবাদী ইহজাগতিক ধর্ম। একেশ্বরবাদের স্থান নিয়েছে মনোলিথিক পার্টি-কাঠামো। গণতন্ত্রের চর্চার অস্বীকৃতির কারণেই মানুষ মুক্তির এই মহৎ আদর্শ ট্র্যাজেডি হয়ে দেখা দিল যুগান্তরের পথ নির্মাণের সাধনার ক্ষেত্রে।’

তার মতে, যেসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে, তারা সবাই একটি মডেলই ব্যবহার করেছে। পরম অসহিষ্ণুতা একনায়কত্বের অঙ্গ। আর একনায়কত্ব মানেই স্বেচ্ছাচার। ইতিহাসের এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে মানবমুক্তির মডেল হিসেবে গৃহীত পথটির চরিত্র দেখা গেল কমিউনিস্ট শাসিত সব দেশেই একরকম। এটা যখন প্রমাণিত হলো, তা নিয়ে আমাদের দেশের কোনো কমিউনিস্ট গ্রুপ প্রশ্ন করেনি। আদর্শগত মতান্ধতা, ধর্মীয় মতান্ধতা কিংবা জাতি শ্রেষ্ঠত্বের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামরিক শক্তি যুক্ত হলে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। বিশ্বাস তার অঙ্গ, যুক্তি নয়। এই যুক্তিহীন পদ্ধতি একনায়কত্বের নামে জাতীয় গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করলেই তার চরিত্র বদলায় না।

সন্তোষ গুপ্ত আরো বলেছেন ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদ ও স্টালিনের শ্রমশিবিরের কথা। তিনি বহু লেখক-শিল্পী নির্যাতনের সূত্র ধরে ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্য ইতিহাস লিখেছেন। আবার তারই গ্রন্থ স্মৃতি-বিস্মৃতির অতলে আমরা দেখি বাংলাদেশের রাজনীতিরও কট্টর সমালোচনা। এতকিছুর পরও জীবনযাপনে সন্তোষ গুপ্ত যেমন ছিলেন সাধারণ, তেমনি ছিলেন বিরলপ্রজ এক ব্যক্তি, যার সততা ও নিষ্ঠার কাছে সব হেরে যায়। তার ‘অনিরুদ্ধ’ কলামের সঙ্গেও অনেকের দ্বিমত আছে; কিন্তু তার যুক্তিকে ফেলে দেওয়ার পথ নেই। সন্তোষ গুপ্তের লেখায় যুক্তিবাদ যেমন প্রখর ছিল, তেমনি তথ্যের ছিল ব্যাপকতা। তার লেখ্যশৈলীর গতিশীলতা পাঠককে বিমোহিত করত। যে কারণে স্যাটেলাইটের যুগেও ‘অনিরুদ্ধ’কে কেউ ভোলেনি, ভুলবে না।

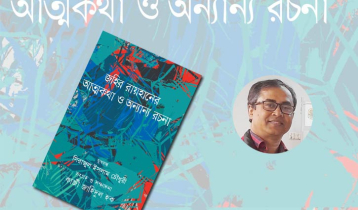

সন্তোষ গুপ্তের একাধিক বইয়ের কথা এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আরেকটা বইয়ের কথা বলবো। বইটির নাম- ‘অনালোকে আলোকস্তম্ভ’ এ বইতে সন্তোষ গুপ্তের কিছু স্মৃতিময় কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে সাংবাদিক সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন সন্তোষ গুপ্ত। শহীদুল্লা কায়সারকে নিয়ে তার একাধিক স্মৃতিচারণ থাকলেও এর আগে চোখে পড়েনি। সন্তোষ গুপ্ত সাংবাদিক জীবনের বিশেষ সুহৃদ-সহযোদ্ধা শহীদুল্লা কায়সারকে নিয়ে। লেখাটি এখানে দেওয়া হলো-

১

আমাদের দুজনের মধ্যে মিল ছিল সাধারণভাবে কয়েকটি দিক থেকে। কাছাকাছি বয়স ছাড়াও চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও ছিলাম কাছাকাছি। তবুও বৈপরীত্য বোধ হয় বন্ধুত্বকে প্রগাঢ় করে। তাই তাঁর প্রাণবন্ত উচ্ছলতা, গভীর মানবিকতা, বন্ধু বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা আর অফুরন্ত কর্মশক্তি মুগ্ধ করেছে। বলা বাহুল্য, তাঁর এ গুণগুলো মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেও আয়ত্ব করতে পারিনি। তাঁর মেজাজ শান্ত, যে কোন রকম উত্তাপের মুখেও নরোম গলায় আশ্চর্য দৃঢ়তা নিয়েই স্বীয় বক্তব্য রাখতেন। আর আমার স্বভাবে এসব ক্ষেত্রে বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিত; এই বিপরীতমুখিতা কিন্তু তাঁর দিকে প্রচণ্ডভাবে টেনেছে। তাই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল সহজ একান্ত নিঃশ্বাসের মতো। দুশ্চিন্তা ছিল না কখনো তাঁকে বন্ধু হিসেবে ভুল বুঝাবুঝির; কোন প্রশ্নে বড় রকমের মতভেদ সত্ত্বেও নয়।

প্রথম শহীদুল্লা কায়সারের সাথে কীভাবে পরিচয় হয়, ঠিক ঠিক আজ বলা কষ্টকর। তাঁর অনুজ জহির রায়হানের সাথে আমার পরিচয় ১৯৫৪ সালে। খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল এ পরিচয়ের কালটুকু। কিন্তু এরই মধ্যে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছি, একটা সেতু গড়ে উঠছে। তারপর ৯২-এর ধারার আমলে দ্বিতীয়বারের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সরকারি আতিথ্য গ্রহণ করি। খুব সম্ভবত বছরখানেক বাদে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শহীদুল্লা কায়সারের সাথে প্রথম দেখা হয় নবাবপুরে রাজনৈতিক বন্দি সাহায্য সমিতি অফিসে। কার্যতঃ জেল থেকে বেরিয়ে আসা রাজনৈতিক বন্দি এবং তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য এ সমিতি গঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রদ্ধেয় কাজী মোহাম্মদ ইদরিস। অফিসটি ছিল নবাবপুর রোডে রেল ক্রসিং এর কাছাকাছি ছোট্ট একটি কামরায়। দোতলার পরে এ অফিসেই তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়। প্রথম আলাপেই আমরা যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। জনৈক রাজবন্দির স্ত্রীকে সাহায্য দেয়া সম্পর্কে হয়তো বা আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল ঠিক মনে নেই। তারপর মোড় ঘুরল এদেশের তৎকালীন অবস্থা, মানুষের চালচলন আর মামুলি কথাবার্তায়। পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণার হাস্যকর দিক নিয়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে আমরা দাঁড়িয়ে নবাবপুরের জনস্রোতে দেখছিলাম। কীভাবে যেন রিকশার আরোহিনী বোরখা পরা এক রমনীর মুখাবরণ দমকা হাওয়ায় সরে গেল। দেখা গেল তার চোখে গগলস। শহীদুল্লা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলে উঠলেন “দেখছেন, পাকিস্তানি কাণ্ডকারখানা।”

তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় যেমন ছিল আকস্মিক, তেমনি তাঁর মৃত্যুর খবরও এক আকস্মিকতায় বিহ্বল করে দিয়েছিল। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। কলকাতা থেকে ফিরে আসার জন্য উন্মুখ আর ছটফট মন নিয়ে দিন কাটছে। হঠাৎ ওখানকার এক পত্রিকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যার খবরে শিরোনামটা চোখে পড়ল ডিসেম্বরের এক ভোরে। ভাবলাম সেই ২৫ মার্চের কালো রাতের কাহিনির স্মৃতি উল্লেখ, পুনরাবৃত্তি-ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়। হালকা মন নিয়ে ওখানকার এক বন্ধুর বাসায় গেলাম। খবরটা এবার পড়লাম ভালো করে। হঠাৎ মনে হল চারদিকের বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। অদ্ভুত এক আচ্ছন্নভাব নেমে এল দেহে মনেঃ শহীদুল্লা কায়সার নেই। আলবদররা তাঁকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। সেদিন সারাদিন কীভাবে কেটেছে মনে নেই। শুনেছি, মৃত্যুর আগে নাকি স্মৃতি সব এসে মাথায় ভিড় করে। আমার মনে শহীদুল্লা সাহেবের সাথে প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনা থেকে সবরকম আলাপ-আলোচনা, জেল-জীবনে তাঁর সাথে ওঠা বসা, ‘সংবাদ’-এ এক সাথে কাজ করা, তাঁর বই বের করার জন্য ছুটোছুটি। পরিকল্পনা, সবই ভিড় করে এল মনে। উদ্দেশ্যহীনভাবে কলকাতার রাস্তা বহুক্ষণ ধরে ঘুরেছি। দুঃখের সাথে পরিচয় আছে, কিন্তু এ রকম মর্মান্তিক অবস্থার জন্য তো সেদিন প্রস্তুত ছিলাম না। যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে এ ধরনের খবর শুনতাম- আঘাতটা যতই বড় হোক, এমন মর্মান্তিক আর করুণ হতো না।

ঢাকায় ফিরে এসে শহীদুল্লা সাহেবের স্মৃতি মনে পড়ে, এমন সব কাজ ও স্থান থেকে দূরে থেকেছি অনেক দিন। ‘সংবাদ’-এ বহুদিন যাইনি। কারণ, একদিন হঠাৎ ঢুকতে গিয়ে মনে হলো, কেউ সেই পরিচিত হাসিমুখে আর বলবে না, ‘এই যে আসুন, আপনার কথাই হচ্ছিল’। আমার মনে হয়, কী মর্মান্তিক ও করুণ এ দুঃখের পবিত্র স্মৃতি।

১৯৫৬ সালের দিনগুলো। প্রবাহ নামে একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের উদ্যোগে বের হয়। শহীদুল্লা সাহেবের সাথে তখন কেবল পরিচয় হয়েছে। একদিন তিনি বললেন, “প্রবাহে আপনাকে কাজ করতে হবে।” এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। কবি আহসান হাবিব ছিলেন সম্পাদক। মাস দেড়েক পর হঠাৎ শহীদুল্লা সাহেব স্থির করলেন সহসম্পাদক হিসেবে আমার নামটাও দেবেন। এর আগে তিনি ডলার রাজনীতি সম্পর্কে এক কড়া প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবাহে। এরপর আমার নাম যুক্ত করার প্রস্তাবটা বোঝার ওপর খড়ের আঁটির শামিল। কিছু পরিচিত সাহিত্যসেবী পত্রিকাটির অর্থদাতাকে জানালেন যে, এটা বাম রাজনীতিকদের আড্ডা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও অর্থদাতা ভদ্রলোক শহীদুল্লা সাহেবের আত্মীয়। তিনি আমার নাম ছাপা হোক এ প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। ওই ভদ্রলোককে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। ব্যবসায়ী মানুষ। যারা বামজুজুর ভীতি তাঁর কানে দিয়েছেন, তাতে ব্যবসায় দিকটাই তাঁর ভাবনার বিষয়। তাঁর আপত্তিটা এর ফলে তাঁর ব্যবসার ক্ষতি হবে যদি সরকার কাগজের অজুহাত দেখিয়ে বসেন।

শহীদুল্লা সাহেব সোজা জবাব দিলেন, তাহলে আমরা কেউ পত্রিকার সাথে থাকবো না। ‘আমরা’ মানে শহীদুল্লা কায়সার নিজে ও জহির রায়হান। ঘটনা জেনে, তাঁকে বললাম, এভাবে আমার নাম দেওয়ার দরকার নেই। পত্রিকা বেরুক, এটা ছিল আমার মতে তখনকার পরিস্থিতিতে সঠিক পন্থা। কিন্তু শহীদুল্লা সাহেব বললেন, এ রকম শর্ত নিয়ে কাজ করবো না। পত্রিকা বন্ধ হয় হোক। এভাবে পত্রিকা বের করে লাভ নেই। এই প্রথম দেখলাম নীতির ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা। ইচ্ছে করলেই তিনি আত্মীয়তার জোর খাঁটিয়ে দু-চারটে এদিক ওদিক যুক্তি দেখিয়ে ‘ম্যানেজ’ করে নিতে পারতেন কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে তিনি একান্ত অনমনীয়। এ সামাজিক মানুষটির এ রূপ এর আগে এত কাছ থেকে দেখিনি।

ঘটনা সামান্য। কিন্তু গভীর তাৎপর্যবহ। আমার নিজের মনে একটু সংকোচ বোধ ছিল। পত্রিকাটি বন্ধের ব্যাপারে আমাকে কেন্দ্র করে বলেই হয়তো এ রকমভাবে দেখেছি। কিন্তু শহীদুল্লা সাহেব দেখেছেন সরাসরি নীতির দিক থেকে।

জেলখানায়ও তাঁর এ রূপের পরিচয় পেয়েছি। সামাজিক সম্পর্ক তিনি সবার সাথে সহজভাবে রাখতেন। জেল কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর এই সামাজিকতা অনেকে অপছন্দ করতেন। আমিও আপত্তি করতাম। কিন্তু দেখা গেছে যখন নীতির প্রশ্ন উঠতো, আমরা সংকট এড়ানোর নামে আপসের পথ খুঁজছি, আর শহীদুল্লা সাহেব সেখানে অনমনীয়। কিন্তু কোন মতেই অযৌক্তিকভাবে জেদি নন। জেলখানায় কর্তৃপক্ষকে অহেতুক চটানোর জন্য আমার বদনাম ছিল। যে কোন ছুতাকে কেন্দ্র করে জেল কর্তৃপক্ষকে দু-কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়তাম না। হাসপাতালে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা একদিন চরমে ওঠে। আমরা লকআপে যেতে রাজি না। যতক্ষণ আমাদের একজন অসুস্থ বন্ধুর জন্য আইস ব্যাগের ব্যবস্থা না করা হয়। আমাদের এ সিদ্ধান্তে সেদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মতপার্থক্য ও এই একগুঁয়েমির ব্যাপারটা পরবর্তী সময়ে শহীদুল্লা সাহেব কখনো তোলেননি। অথচ সেদিনের ব্যাপারটা সুরাহা করতে তাঁর অবদান ছিল।

জেলে বসে তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। বিকেল বেলা ঘুরতে ঘুরতে আমরা বাইরে এসে বই বের করার ব্যাপারে আলাপ করতাম। জেলে বসেই তাঁর বই বের করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম আমরা। প্রসঙ্গত একটা কথা বলি, তাঁর ‘সারেং বৌ’ উপন্যাস সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছিল যে, এটা প্রকাশিত হলে আদমজী পুরস্কার পাবে। কারণ, যে সমস্ত উপন্যাস আদমজী পুরস্কার পেয়েছে, জেলে বসে সেগুলো পড়ে এ ধারণা হয়েছে যে, রাজনৈতিকভাবে শহীদুল্লা কায়সার শাসক শ্রেণীর কাছে গৃহীত না হলেও তাঁর শক্তিশালী লেখনী ওই বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমরা আলোচনা করেছি যে, ‘আদমজী পুরস্কার’ পেলে, গ্রহণ করাই সমীচীন এবং তা নিতে হবে। আর সে টাকা দিয়ে আরও বই বের করা যাবে। কিন্তু বাইরে এসে তিনি যখন আদমজী পুরস্কার পেলেন, আর যে সময়ে পুরস্কার দেয়া হল, তখন দাঙ্গা হয়ে গেছে। আইয়ুব আরও দমননীতিমূলক ব্যবস্থা নিতে উদ্যত। তাই মনক্ষুণ্ণ হয়েছি। বহু আদর্শবাদী বন্ধু ও তরুণের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। অথচ তাঁর এ পুরস্কার গ্রহণের পেছনে খ্যাতির লালসা ছিল না। ছিল না অর্থস্পৃহা। একান্তভাবেই বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁকে চালিত করেছে। মনে আছে, একদিন তাঁকে বলেছিলাম আদমজী পুরস্কার গ্রহণ সম্পর্কে জেলে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও, পরিস্থিতি কিন্তু পাল্টে গেছে। উত্তরে তিনি হেসে বললেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কিংবা সমালোচনার মধ্যে যেখানে সত্য নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। পাকিস্তানে সব বেটাই অন্যকে আদর্শবাদী হতে বলে, কিন্তু নিজের বেলায় আঁটসাঁট এরা, ওদের কথায় কান দেন কেন। তাঁর এ কথা সত্য তবুও ‘কিন্তু’ থেকে গেছে। তাঁর সাথে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতো, কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ তিনি রাখতেন না। ‘সংবাদ’-এর ইউনিটের সভায় আমরা দুজনে একমত হতাম না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু এ নিয়ে দল পাকানোর কথা চিন্তা করা যায়নি। কবির সাহেবের বন্ধু বলে কটাক্ষ করে তাঁর যুক্তি বহুদিন উড়িয়ে দিতে চেয়েছি। এই মতান্তর কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মনান্তরে দাঁড়ায়নি। বরং সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণটা আমিই করেছি। এখানেই তাঁর সহিষ্ণুতা ও বন্ধুবাৎসল্য।

সংবাদ আর শহীদুল্লা কায়সার কীভাবে এক হয়ে গিয়েছিল জানি না। কাগজের নীতি থেকে কর্মচারীদের সমস্যা সব সময় তাঁকে ব্যস্ত রাখতো। এর মধ্যে নানা কাজে তাঁর কাছে সবাই গিয়েছেন। কিন্তু সবদিক সামলিয়ে উঠার সাব্যসাচীসূলভ দক্ষতা দেখেছি। গলা না চড়িয়ে, তাঁর মৃদু কথায় যে সুর বেজে উঠতো, তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে সবাইকে সমীহ করতে দেখেছি। কর্তৃত্ব ও সহকর্মীর সহমর্মিতা এই বিরুদ্ধ স্বভাবকে তিনি মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন, কারণ, মানবিক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিকে সহযোগী হিসেবে সমাধানের পথ হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে নেয়ার ফলে জটিলতা এড়ানো যেতো, ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মনে ক্ষোভের চেয়ে লজ্জাবোধটাই প্রখর হতে দেখেছি।

[অনালোকে একটি আলোকস্তম্ভ]

২.

বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির একটি মাইলফলক রণেশ দাশগুপ্ত। উদীচী প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন তিনি। শুধু তাই না, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের ইতিহাস তিনি। তাকে নিয়ে সন্তোষ গুপ্তের একটি দুর্লভ স্মৃতি চারণ এ লেখায় সংযুক্ত করা হলো-

রণেশ দাশগুপ্ত-আমাদের রণেশদা’র সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যশোর জেলে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগার থেকে আমাকে পাঠানো হলো যশোর জেলে ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে। সেখানে গিয়ে রাজবন্দি হিসেবে পেলাম বরিশালের নুটু ব্যানার্জি, আর ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ মুখার্জিকে। ১২নং ওয়ার্ডের দোতালায় বেশ একটা বড়সড় প্রশস্ত কক্ষে আমাদের রাজবন্দিদের রাখা হতো। সাজাপ্রাপ্ত রাজবন্দিরা ছিলেন পৃথক ওয়ার্ডে। রণেশদার নাম আগে শুনেছি। সম্ভবত ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার সদরঘাটের গীর্জাসংলগ্ন এক মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভায় অধ্যাপক অজিত গুহ ও রণেশদা ছিলেন বক্তা। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বটি : শ্রমের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক।

তারপর ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে রণেশদা গ্রেপ্তার হন। আন্দোলন শেষে সবাইকে মুক্তি দেয়া হলেও তাঁকে ছাড়তে রাজি ছিল না সরকার। কারণ, তিনি একজন সুপরিচিত কমিউনিস্ট কর্মী। ছাত্ররা বেঁকে বসল রণেশদাকে মুক্তি দিতে হবে। গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি জেলের ভেতরে এদের নেতৃত্ব দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তারকৃত সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়ার দাবিতে। ফলে রণেশদাকে কারা কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এরপর ১৯৪৯ সালে রণেশদা আবার গ্রেপ্তার হন। সেই সুবাদে যশোর জেলে তাঁকে দেখা পাই। আমাদের রাজবন্দি ওয়ার্ডে খুলনার একজন ডাকাতকেও রাখা হয়েছিল। সাধারণত রাজবন্দিদের সঙ্গে অন্য কয়েদিদের মেলামেশা না হয় এদিকে জেল কর্তৃপক্ষ কড়া নজর রাখেন। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ, মনে হয়েছিল যে, আমাদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তাকে কেন নিরাপত্তা আইনে রাখা হয়েছিল সেটা ছিল রহস্যপূর্ণ। তার নাম শেখ রেহানউদ্দিন। খুলনায় বাড়ি। না, তাকে নিয়ে আমদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। যাক সে কথা। যশোর জেলে গিয়ে দেখলাম প্রায় প্রতিদিন বিকেলে নুটু ব্যানার্জি মোটা একটা খাতা নিয়ে বসেন। আর রণেশদা বক্তা। সেখানে আমিও শামিল হলাম শ্রোতা হিসেবে। দেব প্রসাদ মুখার্জিও ছিলেন। দেখলাম রণেশদা স্মৃতি থেকে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলছেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্য, মার্কিন সাহিত্য, জার্মান সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য এর প্রতিটি বিষয় ধরে এমন চমৎকার করে গুছিয়ে বলতেন মনে হতো যেন এক একটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের কোন বই পড়ছি।

আমি যশোর জেলে দু’বছরের ওপর ছিলাম, তারা তিনজন ছিলেন। আরও আগে থেকেই-আমি যশোর যাওয়ার প্রায় বছরখানেক আগে থেকেই রণেশদা বিশ্বসাহিত্যের ওপর এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তখন এভাবেই সময়টাকে কাজে লাগানো ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। যশোর জেলে লাইব্রেরি ছিল না। সুতরাং সাহিত্য শিল্প নিয়ে পড়াশোনার কোন সুযোগ ছিল না। খবরের কাগজ ছাড়া পড়ার অন্য কোন উপকরণ ছিল না। ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে আমরা ওখানকার ভিন্ন জেলে চলে গেলাম। আমি গেলাম রাজশাহী জেলে। রণেশদা ওঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে গেল।

সম্ভবত অন্য জেলে আমরা ট্রান্সফার হওয়ার ২/৩ মাস আগেই যশোর জেলে আমাদের এই সান্ধ্য সাহিত্যবাসর বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫২ সালের শেষদিকে ঢাকায় জেলে ফিরে আসার পর রণেশদা ও মুনীর চৌধুরী একসঙ্গে ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের পরিচয়। রণেশদার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে দেখা হলো ১৯৫৫ সালে এসে। জেল থেকে তিনি ’৫৪-র নির্বাচনের সময়ও মুক্তি পাননি।

বন্ধু দেখে মানুষ চিনতে হয়। ‘অনালোকে আলোকস্তম্ভ’ বইটি সামনে আনলে মানুষ এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সংগ্রামের দিশা পেতো। জানতো ইতিহাস। সন্তোষ গুপ্ত যার পথিকৃৎ। তাকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধাভরে।

রাইজিংবিডি/ঢাকা/৬ আগস্ট ২০১৭/সাইফ

রাইজিংবিডি.কম

আরো পড়ুন